どうも!あきです

いきなりですが、こんなお悩みありませんか?

一生懸命集客して予約が入ったのに、当日や直前に「キャンセル」されてしまう…

ひどい人は無断キャンセルしてくれる!

実は、私がお手伝いをしている多くの事業者さんも、この「キャンセル率」に頭を悩ませています。

なので、今回の記事ではキャンセルが起きてしまう原因からキャンセル率を下げる9つのテクニックについて紹介します。

ぜひ最後まで読んで、あなたのビジネスのキャンセル率を撃退するためのヒントを見つけてください!

それでは、本編見ていきましょう。

今回の記事の動画はこちら↓チャンネル登録して効率的にマーケティングを一緒に学びましょう!

動画の方が記事よりも「例え」を多く入れて話しているので、理解しやすいと思います。

キャンセルが起きてしまう原因

キャンセルが起きてしまう原因は人によって理由は様々ですが、結論から言うと優先順位が低いことが原因です。

何を当たり前のことを言っているんだ!と思うかもしれませんが、優先順位を上げることができれば、自然とキャンセル率が下がっていきます。

例えば、歯が痛くて歯医者を予約した人と、毎月の歯のクリーニングで歯医者を予約した人、どっちがちゃんと来店しそうでしょうか?

おそらく多くの方が前者を選ぶと思います。

なぜなら、既に痛みがあってその痛みを今すぐにでも何とかしたいとお客様は考えているからです。

もちろん、そんな方でも緊急の用事などが入れば、行けなくなる可能性も否定はできませんが、優先順位を上げることができれば、予約忘れや友人との予定が入ったなどのキャンセル率を下げることができます。

では、どうすればキャンセル率を下げられるのか?

これからそのテクニックを9つ紹介します。

サービス内容によっては取り入れられないテクニックもあると思うので、できることからやってみてください。

キャンセル率を下げる9つのテクニック

1.予約完了後、すぐに担当を付ける

2.事前決済

3.予約完了直後に来店するメリットを強調したページを1枚用意する

4.こまめに連絡を取る(コミュニケーションの強化)

5.予約確認の徹底(リマインドメール)

6.来店特典を強調

7.回数券を導入する

8.キャンセル料を取る

9.来てくれたお客様の次回予約まで確約させる

予約完了後、すぐに担当を付ける

予約が完了した段階で、すぐにお客様に電話をして、いろいろカウンセリングや予約内容の確認をしてから、最後に当日〇〇さん(お客様の名前を言いましょう)の担当をさせていただきます〇〇と申します!と言って電話を切りましょう。

このワンコールかけることで、お客様はお店から担当が付いたので、来店しないと〇〇さんに迷惑がかかるかも知れない!と言う心理が働きます。

スマートフォンの普及や予約ツールの進化により、簡単に予約ができるようになった反面、予約への意識が軽くなり、キャンセルすることへの罪悪感が薄れています。

なので、担当を付けることで、来店意識を増すことができます。

お店側としては実際に担当を付ける必要はありませんが、辻褄がちゃんと合うようにする配慮は必要です。

無料でできる施策なので、手間ではありますが、1ヶ月間限定でやってみて、どのくらいキャンセル率が下がったか?データを取ってみるのもいいでしょう。

事前決済

事前決済は特に説明しなくても大丈夫かと思いますので、簡単に解説します。

事前にお客様から代金を頂くので、「既に料金の支払いを済ませたから参加しよう」という意識が働き、安易なキャンセルを抑制する効果が期待できます。

事前決済はツールなどが発達しているので、導入はそこまで大変ではないと思います。

めんどくさい!丸投げしたい!と言う要望があれば、一度ご相談ください。

私の方で提案書を作成してお渡しします。

他のメリットとして、事前に預かっている料金からキャンセルポリシーに沿ってキャンセル料を差し引くことができるため、損失を確実に補填できます。

ただし、クレジットカードを持っていない、あるいはオンライン決済に抵抗がある顧客が一定数存在するため、事前決済の導入によって予約のハードルが上がり、新規顧客が離れる可能性も考慮しましょう。

予約完了直後に来店するメリットを強調したページを1枚用意する

予約が完了した段階でメールを送っている企業様も多いかと思います。

その予約完了メールに一手間加えることで、キャンセル率を下げることができます。

予約が完了している段階でお店に来ることが前提になっていますが、予約はしたけど軽い気持ちで予約をしてしまったお客様である可能性も否めません。

なので、店舗への来店するモチベーションが更に上がるように1枚のLPやコンテンツを用意して、予約完了メールと一緒に送付しましょう。

例えば、私が今お手伝いさせてもらっているエステオーナー様の場合だと、コース商品が一番安くても23万円近くします。

商品がかなり高額で、フラッと入って来た人が購入するような値段ではないので、予約が完了した段階で、いかにお店に来て施術を受けた方がいいのか!について教育するコンテンツを来店前に送付するようにアドバイスしています。

そうすることで、来店しないと行けない!と言うモチベーションの維持と高額商品へのオファーをスムーズに行うことができます。

他にも、23万円の商品を払えない人はそのページを見た段階で、キャンセルしてくれるので、購入の意思がない人を来店させないようにすることも可能です。

ここに関しては、来店させて絶対クロージングできると言う方や、もっと安いコースを用意したりすることできるのであれば、また違った打ち手を考える必要があるでしょう。

この辺の前提条件が違えば打ち手が変わるので、事業を手伝って欲しいと言う方は遠慮なくお問い合わせください。

少し話が脱線しましたが、予約完了時にLPや有益なコンテンツを送付することで、来店への優先順位を上げることができます。

優先順位が上がれば、キャンセル率も下がります。

こまめに連絡を取る(コミュニケーションの強化)

いきなりですが、友達との約束を無視して普通はすっぽかさないですよね?

でも、お店への連絡をすっぽかす人は一定数います。

その差は何だと思いますか?それはズバリ、関係性です。

お店とお客様の関係性が友達同士のようになればいいのです。

では、どうするのか?

例えば、LINEでお客様にクイズを送って、正解者の方には〇〇%オフ券を差し上げたり、SNSのライブ機能でお客様のお悩み相談をやったり、オフ会の様子を新規で予約を取ってくれた方に動画や画像で送ったりすることが効果的です。

要するに、どうすればお客様は喜んでくれるのか?どうすればお客様とのコミュニケーションを増やせるのか?

それらを考えてお客様を友達として迎え入れると言うスタンスが重要です。

予約確認の徹底(リマインドメール)

こまめに連絡を取ると似ていますが、こちらは関係性を強化すると言うよりは、予約忘れを防止する役割の方が強いです。

リマインドのタイミングとしては、3回くらいまでがいいでしょう。

例えば当日、前日、3日前、1週間前などが考えられます。

多すぎてもウザがられる恐れがあるので、単なる事務連絡にとどまらず、歓迎の気持ちを伝えたり、メニューの提案をしたり有益なコンテンツを一緒に送付したりすることで、顧客の期待感を高めることができます。

余談ですが、私が福岡に行った時に居酒屋を予約したら、居酒屋さんから電話がかかってきて、生のイカが仕入れられたんですが、イカ予約しときますか?と言われました。私は即答ではい!予約お願いしますと言いました。

この1本の電話で私は、そのお店に行く強烈な動機付けがされました。

狙っているのかは分かりませんが、綺麗な導線だな!と感心したのを覚えています。

別に本当に生のイカが仕入れられたのかはどっちでも良くて、そのようなコミュニケーションをお客様と取ることで、キャンセル率を下げると同時に客単価までもUPさせた見事な戦略です。

今回はイカでしたが、飲食店さんなら何でも応用可能だと思います。

来店特典を強調

キャンセル率を下げる施策として、来店特典を用意することも効果的です。

例えば、ドリンク一杯無料や美容液をプレゼントなどなど。

コロナの時に政府が実施した「Go To Eat」や「Go To Travel」では、オンライン予約サイトの利用者に還元ポイントが付与されることでお店や旅行に行く強力な動機付けをしました。

他にも、来店特典とはズレますがハッピーセットのオモチャで来店動機を植え付けることも可能です。

このように、お店に行くことでお客様が得られる来店特典を強調するのもキャンセル率を下げる王道のテクニックです。

ここで1つポイントがあります。

私がお手伝いしているエステさんでは無料でクリームをプレゼントしています。

それをお店に来たら無料で配るよりも、予約が入った段階で、お客様に電話をし、2種類のクリームがあるのですが、どっちのクリームを予約されますか?と聞くだけでも効果があります。

なぜなら、お客様は自分で欲しいクリームを選んでいるので、せっかくならクリーム欲しいな!お店の人は私のために取り置きしてくれている!と言う感情にさせることができるからです。

ただ、お店に来てプレゼントだと、お客様が無料特典の存在を忘れている恐れもありますからね。

1本の電話をかけるだけで、それを防止する役割も担っています。

回数券を導入する

回数券を導入するメリットとしては、事業者側が先行してまとまった収益を得られるため、キャッシュフローの改善や安定的な売上を確保が見込めます。

また、万が一キャンセルが起きたとしても、既に回収済みの金額からキャンセル料を引いたりすることも可能なので、損失を最小限に抑えることができます。

キャンセル料を取る

必要であれば、キャンセル料を取ることも検討してみだくさい。

飲食業界全体の無断キャンセル被害は年間で2000億円とも言われています。

今はキャンセル料を取らない風潮になっていますが、お店側だけが損をする仕組みはどうなの?と個人的には思っています。

準備にかかっている人件費や食材費などの経費があるにも関わらず、その被害を全てお店側が負担しているのはおかしいと思います。

必要であれば、キャンセル料を導入してみましょう。

来てくれたお客様の次回予約まで確約させる

キャンセル率を下げることから少しズレますが、重要なことなので解説します。

キャンセル率を下げることも重要ですが、本質的には売り上げをアップさせたいと考えているはずです。

そうであるのであれば、今来店してくれている人たちをリピーターに変える方が遥かに重要です。

1:5の法則を聞いたことがある方もいるかもしれません。

いちごの法則とは、新規顧客の獲得にかかるコストは、既存顧客の維持にかかるコストの5倍になるというマーケティングの法則です。

つまり、新規を頑張って取ってキャンセル率に悩むなら、今来ている方をリピーターにする方が労力が少ないと言うことです。

私も多くの方の店舗支援もやって来ているので、リピーターにするのが難しいんだよ!って気持ちは分かります。

でも、ちゃんとリピートに繋げるためのトークスクリプト用意していますか?

例えば、美容院ならこん感じでスクリプトを作ったとします。

「本日もご来店ありがとうございます。今日の施術、気になるところはなかったですか?」

「今回の仕上がりをこのままキープするには、○週間後くらいにお手入れされると理想的な状態を保てますよ。」

「ちなみに、今の時期は○○さん(担当者)の予約がかなり埋まりやすくなっています。ご希望のお時間が取りやすいので、もしよければ今ご予約だけでもお取りしておきますか?」

「ご予定がまだ見えなければ、仮予約も可能ですのでお気軽におっしゃってくださいね。」

「いつもご利用いただいているので、ご希望の日程はできるだけ優先してご案内させていただきます。」

どれが一番予約率が高いのか?1週間おきにテストして文言を変えたりしてみてもいいでしょう。

他にも、来店された方の連絡先しっかりリストとして保持していますか?

そのリストに対してステップメールなどで価値提供していますか?

突き詰めるといろいろやれる施策はあるはずです。

最近では飲食店でもLINE追加しないと料理を注文できないようなシステムのお店が増えてきましたね。

あのようなシステムは賛否両論ありますが、お店側からお客様にアプローチできる手段を獲得できると言う点においては非常に優れています。なので、個人的には導入できるならした方が良いと考えています。

ただ、お店に来て「さようなら」ではもったいないですからね。

来てくれたお客様の連絡先を入手し、次回も来てもらえるようにこちら側から仕掛けることが新規集客よりも重要です。

キャンセルが発生した後にやるべきこと

キャンセル手続きや返金などの対応はもちろんですが、可能であればキャンセル理由を聞きましょう。

お客様の気持ちを最大限尊重し、無理のない範囲でキャンセル理由を聞いてみてください。

キャンセル理由によっては、サービスを改善できるかもしれません。

また、お客様はキャンセルをして申し訳ないと感じているので、そこであえて特別クーポンなどを発行してお客様との距離を一気に詰めて次回予約に繋げましょう。

キャンセルが起きても問題ないように順番待ちリストを作っておくこと

最後にキャンセルが起きても問題ない盤石な体制を構築することについて解説します。

ズバリ、ウェイティングリスト(順番待ちリスト)を構築することです。

混んでいる時間帯のファミレスに行くと自分の名前を書いて順番を待つと言う経験を一度はしたことがあるはずです。

あのような状態をオンライン上で構築できれば、あなたのお店は予約の取れない人気店となり、キャンセル率に悩むこともなくなります。

おそらく、多くの店舗経営者様が目指す形ではないでしょうか?

やり方は様々ありますが、予約受付時や来店時に顧客に記入してもらうオンラインフォームを用意します。

オンラインが苦手な方はExcelでお客様の順番管理や、優先度に応じた連絡を行います。

最初が大変ですが、一度ウェイティングリストができると、単なる予約管理だけでなく「人気サービスの証」「価値提供の期待感」を演出し、来店・購入意欲を刺激する重要なマーケティングツールにもなります。

このようにウェイティングリストが溜まっていけば、リストの上から順番に予約入れますか?と言うだけで新規営業が終わります。

この状態にまで持っていくには、まずはお店がパンパンになるギリギリまでお客様を来店させる必要があります。

その壁を乗り越えた先にウェイティングリストの構築が待っています。

私はお店をまずはパンパンにするところからお手伝いさせてもらっています。

何か聞いたいことがあれば遠慮なくご連絡ください。

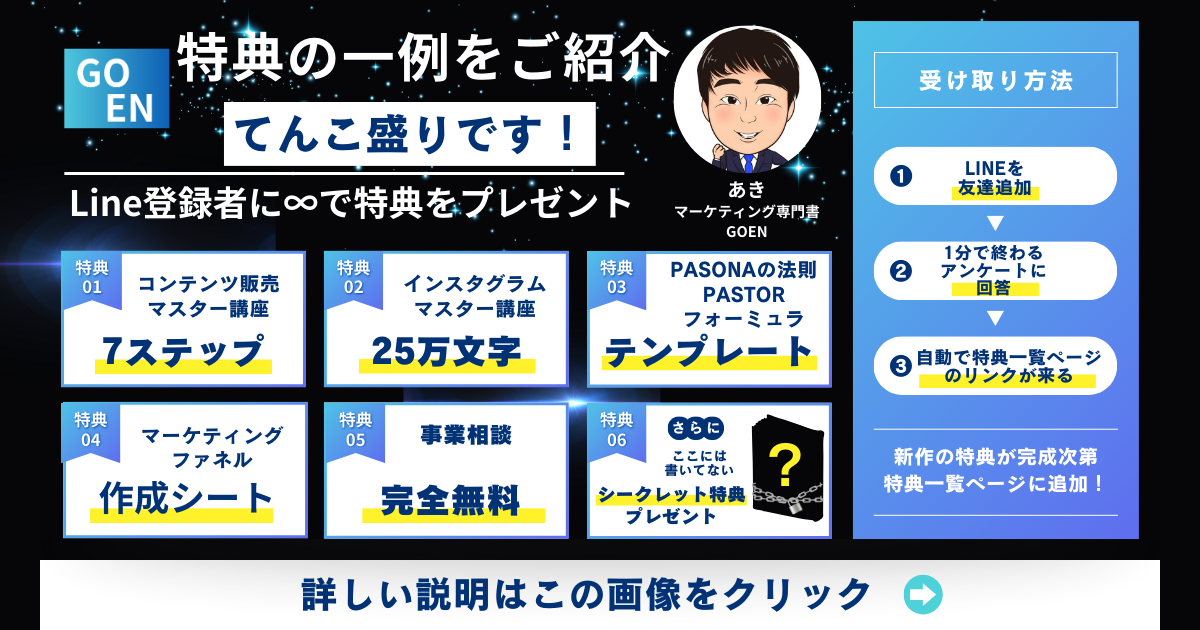

お客様の悩みの数だけ、自分が成長できると思っていますので、以下のリンクからどうぞ!

コメント